Quali benefici economico-sociali possono essere forniti dalle foreste con le corrette scelte di gestione boschiva? Quali progetti puntano a promuovere la biodiversità e a proteggere suolo e risorsa idrica, mitigando i cambiamenti climatici e valorizzando paesaggi e turismo? Infine, come riconoscere il valore economico dei benefici delle foreste mediante gli schemi PES (Pagamento per i Servizi Ecosistemici)? Breve viaggio alla scoperta dei molteplici benefici chi i boschi ci regalano.

Benefici economici e sociali forniti dalle foreste

A seguito della pubblicazione, nel 2005, del Millennium Ecosystem Assessment, l’attenzione della comunità scientifica e dei decisori politici si è focalizzata sui servizi ecosistemici forniti dalla natura per il benessere e la salute dell’uomo. I servizi ecosistemici sono definiti come “i molteplici benefici forniti dagli ecosistemi al genere umano”.

Nel contesto forestale, l’erogazione di tali servizi può essere intesa come il flusso di “interessi” generati da un “capitale naturale”, la cui produttività dipende dal tipo di “investimento” attuato, ovvero dalla gestione forestale. Pertanto, l’adozione di pratiche gestionali differenti in un bosco può influenzare positivamente o negativamente il flusso dei vari servizi ecosistemici.

In tale ambito, il Centro di ricerca Foreste e Legno del CREA ha svolto diversi progetti di ricerca finalizzati a quantificare gli impatti degli interventi gestionali sul flusso di servizi ecosistemici sia in termini biofisici che monetari. Progetti come LIFE SelPiBio (Selvicoltura innovativa per accrescere la biodiversità dei suoli in popolamenti artificiali di pino nero), LIFE FoResMit (Recupero di pinete degradate per il ripristino della sostenibilità ambientale e la mitigazione dei cambiamenti climatici) e LIFE SPAN (Saproxylic Habitat Network) hanno fornito dati utili ai decisori politici e, parallelamente, sensibilizzato e informato sull’importanza dei servizi ecosistemici forestali per la salute e il benessere dell’uomo. In particolare, è stato evidenziato come la selvicoltura naturalistica con approccio gestionale orientato al mantenimento e ripristino delle dinamiche naturali delle foreste, promuovendo la biodiversità e la resilienza degli ecosistemi, generi importanti impatti positivi e sinergici su molteplici servizi ecosistemici:

- Promozione della biodiversità: favorisce la varietà di specie vegetali e animali, creando habitat diversificati e complessi, aumentando così la resilienza dell’ecosistema;

- Protezione del suolo e risorsa idrica: sostiene una struttura forestale diversificata, riducendo il rischio di erosione del suolo e migliorando il deflusso dell’acqua piovana;

- Mitigazione climatica: incrementa la biomassa forestale, aumentando la fornitura di materia prima legnosa e lo stoccaggio di carbonio;

- Valorizzazione paesaggistica e turistica: promuove paesaggi forestali diversificati e più attrattivi per visitatori ed escursionisti.

Inoltre, tra i risultati più significativi dei suddetti progetti del CREA è emerso come l’implementazione di cure colturali (come i diradamenti) in foreste degradate e non gestite, generi un simultaneo miglioramento di tre servizi ecosistemici: stabilità della foresta e protezione dai rischi naturali; assorbimento dell’anidride carbonica atmosferica nella biomassa e nel suolo; attrattività del paesaggio forestale per finalità turistico-ricreative.

Riconoscere il valore economico dei benefici delle foreste

I prodotti delle foreste, legnosi e non, hanno un valore ampiamente riconosciuto dal mercato. Al contrario, a molti dei servizi ecosistemici offerti – come la protezione dal rischio idrogeologico e la bellezza del paesaggio – non viene riconosciuto un valore monetario. Questo può portare ad un rischio di sottovalutazione dell’importanza dei benefici generati agli occhi dei decisori politici e della società civile.

Si ipotizza che, nel prossimo futuro, il valore dei servizi ecosistemici offerti dalle foreste verrà sempre più riconosciuto attraverso un approccio di mercato, come quello proposto dai meccanismi di Pagamento per i Servizi Ecosistemici (PES). Questi schemi permettono di attribuire un valore economico alle esternalità positive che le foreste offrono all’uomo, rendendole più evidenti anche ai non esperti.

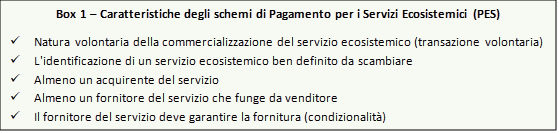

Gli schemi PES sono accordi volontari in cui i beneficiari di servizio ambientale (es. cittadini, enti pubblici o aziende) pagano i fornitori/gestori del servizio (es. agricoltori, proprietari forestali) al fine di assicurare il mantenimento o miglioramento della fornitura del servizio nel tempo. Affinché funzioni davvero, un sistema PES deve rispettare alcune caratteristiche fondamentali (Box 1), tra cui la volontarietà dell’accordo e il fatto che l’intervento porti benefici aggiuntivi rispetto alla situazione attuale.

Negli schemi PES “puri”, questi cinque requisiti vengono rispettati senza interferenze da parte dell’ente pubblico, mentre nella pratica, spesso, il ruolo delle autorità è attivo (sia come acquirenti che come normatori) facendo venire meno la natura volontaria della transazione tra soggetti privati (schemi quasi-PES).

In Italia, il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (D.lgs. n.34/2018 – TUFF) evidenzia il ruolo delle Regioni nel promuovere sistemi di pagamento per i servizi ecosistemici ed ambientali derivanti da una gestione forestale sostenibile e dall’assunzione di specifici impegni silvo-ambientali. Inoltre, il TUFF sottolinea che la promozione di schemi PES deve avvenire nel rispetto di tre criteri generali: la volontarietà dell’accordo, l’addizionalità degli interventi rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi e la permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale.

In altri paesi europei, come Francia e Regno Unito, gli schemi PES hanno già avuto un discreto successo mentre risultano ancora in fase embrionale in Italia dove si registra un limitato numero di esempi focalizzati su un numero ristretto di servizi ecosistemici.

Tra le buone pratiche a livello internazionale, è particolarmente interessante il caso dell’acqua minerale Vittel, nella Francia nord-occidentale, dove è stato implementato un efficace schema PES per migliorare la qualità dell’acqua. In questo contesto, l’azienda Vittel ha sottoscritto contratti trentennali con gli agricoltori del bacino di captazione, impegnandoli a ridurre l’uso di fertilizzanti azotati e a modificare le pratiche agricole, in particolare nella coltivazione del mais. La compensazione fornita dall’azienda agli agricoltori corrispondeva a circa 200 € all’ettaro l’anno a copertura delle perdite di reddito.

Al di là di questo esempio di successo, nella gestione della risorsa forestale si prospettano molte opportunità finalizzate alla valorizzazione, sia ecologica sia economica, di servizi ecosistemici quali la mitigazione dai cambiamenti climatici, la conservazione della biodiversità, la promozione del turismo sostenibile in foresta.

Dottore di ricerca in Economia Montana e Forestale si occupa come ambiti di ricerca della pubblica partecipazione nei processi decisionali e della valutazione socio-economica del capitale naturale e dei servizi ecosistemici delle foreste.

#lafrase La Scienza contribuisce all’autoriflessione dell’individuo e alla comprensione del mondo che lo circonda (Max Weber)

Dottoressa in Scienze Forestali e Ambientali, con un percorso formativo incentrato sulla conservazione della biodiversità, svolge attività di ricerca nell’ambito dei processi partecipativi finalizzati al coinvolgimento attivo di cittadini e dei portatori d’interesse nelle politiche forestali.

#lafrase Non tutto ciò che conta può essere contato, e non tutto ciò che può essere contato conta (Albert Einstein)