La biodiversità della patata, con oltre 200 specie selvatiche e 8 coltivate, rappresenta una risorsa genetica strategica per affrontare cambiamenti climatici, parassiti e nuove esigenze alimentari. Originaria dell’area del Lago Titicaca tra Perù e Bolivia, dove viene coltivata da 8.000 anni, la patata è oggi oggetto di conservazione e miglioramento da parte del CREA, che ne custodisce una ricca collezione in vitro. Tra i risultati, la varietà Doribel, adatta sia al consumo domestico che industriale, mentre nelle aree montane, il recupero di ecotipi locali – come la Rossa di Starleggia o la Blu di Valtellina – unisce sostenibilità, identità territoriale e nuove opportunità economiche. Studi recenti mostrano, infatti, che altitudini elevate aumentano il contenuto di antocianine, con effetti benefici per la salute.

La biodiversità di patata è fonte insostituibile di geni “nascosti” che la scienza può sfruttare per affrontare le sfide del futuro. Ad oggi si conoscono 8 specie coltivate ed oltre 200 specie selvatiche, per lo più concentrate in Sud America, sua zona d’origine.

Un po’ di storia

Per capire a fondo il valore di questa antica coltura strettamente legata ad una precisa identità culturale e territoriale è necessario ripercorre la sua storia che ha origine a 3.812 m sopra il livello del mare, in Sud America, tra il Perù e la Bolivia, precisamente nell’area del Lago Titicaca.

Qui da 8000 anni la popolazione indigena (Quechua) la coltiva e consuma e ne conserva la più vasta biodiversità mondiale. Storicamente, questo pool genico ha rappresentato una fonte estremamente utile per il miglioramento genetico convenzionale, che nei decenni ha portato a risultati di rilievo come l’introduzione della resistenza ad un pericoloso lepidottero, la tignola, naturalmente presente nel selvatico Solanum berthaultii Hawkes, in varietà coltivate.

Cosa sta facendo il CREA?

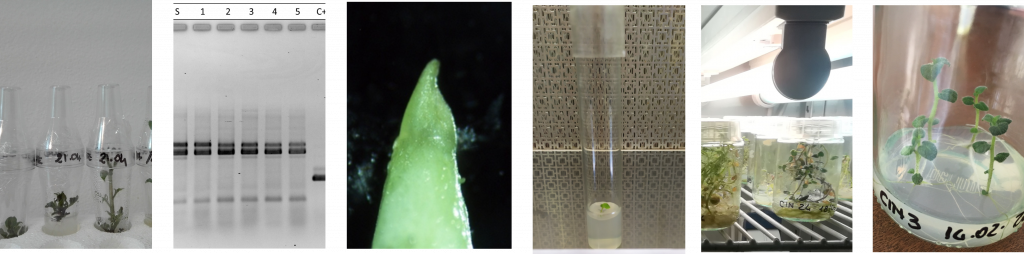

Da diversi decenni, il CREA custodisce e arricchisce una collezione composta da varietà tradizionali, ecotipi locali, selezioni clonali e selvatici di patata (Figura 1), mantenuti in vitro, cioè in provetta.

La collezione ha fornito la base per l’ottenimento di nuovi materiali con caratteristiche utili per la pataticoltura italiana, che hanno portato all’iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà (RNV) di una decina di varietà, tra cui l’ultima nata: Doribel. Affidata in gestione sementiera, mediante licenza esclusiva CREA, alla PIZZOLI spa, realtà industriale nazionale di riferimento nel settore delle patate fresche e surgelate, Doribel è particolarmente interessante grazie ad una sostanza secca dei tuberi e una qualità tecnologica della frittura alta, e versatile grazie alla sua doppia destinazione d’uso (mercato fresco: fritture domestiche, forno, e industria: chips e prefritti surgelati), Non solo è iscritta al Registro varietale MASAF, ma ha anche ottenuto il titolo di privativa comunitaria CPVO.

E nelle aree marginali?

Non solo miglioramento varietale, però. La biodiversità agricola rappresenta un vero e proprio asset strategico per un’agricoltura in grado di adattarsi alle aree cosiddette marginali. Gli ecotipi montani, ad esempio, sono un’opportunità economica da non perdere per le comunità locali, avvantaggiate dalla tendenza condivisa di associare il territorio montano a prodotti salubri e autentici realizzati nel pieno rispetto dell’ambiente. L’isolamento, di fatto vissuto in passato dalle popolazioni montane, le costringeva a diversificare la produzione ottenendo varietà ed ecotipi adattati alle più severe condizioni climatico ambientali: alcuni esempi sono la ‘Rossa di Starleggia’ della Valle Spluga; la ‘Viola calabrese’ della Sila; la ‘Piatlina’ della Valle Grana. Il conseguente declino della pataticoltura di montagna a favore della pataticoltura intensiva di pianura, basata sull’utilizzo prevalente di uno o pochi genotipi, ha fatto sì che molti ecotipi scomparissero definitivamente. Da qui l’importanza, oggi, di un loro recupero e valorizzazione. La maggioranza degli ecotipi “sopravvissuti” presenta, infatti, infezioni multiple, che si manifestano con ridotta vigoria delle piante e scarsa produttività. Il risanamento da fitovirus per gli ecotipi moltiplicati per decenni “on farm” è un passaggio, quindi, ineludibile per ripristinare livelli di rese ad ettaro tali da rendere economicamente conveniente al produttore la coltivazione. Il reperimento, risanamento, moltiplicazione in sanità di seme di ecotipi montani tra cui la e la ‘Rossa’ e la ‘Bianca di Campodolcino’ tipiche dell’areale della Valle Spluga (SO), e la loro restituzione alla microfiliera locale è stato un recente risultato del progetto RESILIENT, cofinanziato dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia (Figura2), che ha gettato le basi per una seconda importante partita: lo studio delle peculiarità nutraceutiche della patata di montagna.

RESILIENT

RESILIENT (Buone pratiche per la salvaguardia e la coltivazione di varietà locali lombarde tradizionali di patata e mais in aree interne). Cofinanziato dall’operazione 1.2.01 “Progetti dimostrativi e azioni di informazione” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia, il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Università di Pavia, capofila del progetto, il CREA- Centro di Ricerca di Cerealicoltura e Colture Industriali, sede di Bologna, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la Comunità Montana della Valchiavenna. Durata 2 anni.

Obiettivi:

- fornire agli agricoltori, soprattutto quelli che operano in aree interne di montagna ed entro e nei dintorni di aree protette naturali, le informazioni e gli strumenti conoscitivi sulle buone pratiche di ri-coltivazione di varietà locali tradizionali e cultivar “antiche” recuperate di mais e patata,

- individuare e recuperare cultivar non usuali la cui coltivazione richiede pratiche agronomiche specialistiche, spesso anche “dimenticate”, al fine di avviare microfiliere locali che valorizzino i prodotti legati a territori specifici.

Aspetti nutraceutici

Il profilo biochimico del tubero risponde, infatti, all’ambiente ed è caratterizzato dalla presenza di fitonutrienti legati ad un effetto preventivo nei processi ossidativi legati all’insorgere di malattie e all’invecchiamento cellulare. Il ruolo fisiologico di queste importanti molecole, come i composti fenolici, spesso correlate alla difesa da stress abiotici le rende particolarmente interessanti, se correlate con i raggi ultravioletti. Le altitudini crescenti possono, ad esempio, comportare un aumento di flavonoidi, che includono le ben note antocianine, e che, in combinazione con i carotenoidi (maggiormente presenti in carota, pomodoro, girasole e topinambur), stanno alla base dell’infinita varietà di colori dei tessuti vegetali, come per le arance rosse, mirtilli, more, ribes e uva rossa e in frutti e ortaggi dal color blu/violaceo. Piuttosto rari fra le varietà commerciali a pasta bianca o gialla di patata, sono invece presenti in alcuni ecotipi montani di patata, come la ‘Blu di Valtellina’ (Figura 3).

Il colore rosa-viola-blu dei tuberi è fondamentalmente determinato dalla combinazione delle 6 principali antocianine esistenti in natura (principalmente petunidina, pelargonidina, peonidina, malvidina e delfinidina e i loro derivati). Le antocianine aumentano nel tubero quando le foglie sono esposte ad una maggiore radiazione UV e ad una minore temperatura probabilmente tramite l‘attivazione di un gene (la diidroflavinolo reduttasi – DFR), responsabile delle vie biosintetiche, che portano alla produzione di cianidina, delfinidina e pelargonina, i cui precursori sono totalmente incolori. Grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano, saggiando alcuni di questi genotipi, è stata dimostrata una riduzione dell’infiammazione in cellule del sistema immunitario trattate in modo da simulare un’infezione, lavoro recentemente pubblicato su Molecular Nutrition and Food Research (2025). Altitudini maggiori potrebbero perciò biofortificare, ovvero contribuire all’aumento del valore nutraceutico, senza dover impostare lunghi programmi di miglioramento genetico, ma piuttosto sfruttando il potenziale ambientale di aree per cui la patata è naturalmente vocata, accrescendo la competitività e la redditività di una eccellenza molto apprezzato dai consumatori italiani.

Ricercatore – Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, sede di Bologna

Responsabile della comunicazione scientifica del Centro e redattrice scientifica del sito web di Centro. Si occupa con approccio multidisciplinare della ricerca su patata: aspetti nutrizionali, vocazionalità ambientale, difesa della coltura da stress biotici e germoplasma.

#lafrase Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo (Leo Buscaglia, docente e scrittore 1924 – 1998)

CTER – Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, sede di Bologna

Referente del trasferimento tecnologico per il Centro. È Breeder. Si occupa di selezione di varietà vegetali. È costitutore di diverse nuove varietà di patata, fagiolo e pisello da granella secca

#lafrase Niente al mondo può sostituire la tenacia (John Calvin Coolidge Jr., 30° Presidente USA)